公開日

女性にとってはどんな時でも大切な健康

初潮のころから、妊娠出産、産後のケア、更年期まで、ともにお力になりたいですね。

【藤田医科大学 羽田クリニック リプロダクションセンター 小川 誠司 先生】

小川先生は、現在、藤田医科大学羽田クリニックリプロダクションセンターで診療をしています。生殖医療を中心に、海外からの患者さまにも医療を提供しています。

大学を卒業してから約20年にわたり生殖医療を専門としていますが、不妊症だけではなく、思春期から更年期の症状まで幅広く診療を行っています。最近では日本抗加齢学会にも所属し、アンチエイジングの観点から不妊治療を見直しています。

妊活中の女性や、妊娠して出産を控えている女性にとって、栄養は密接に関係してきます。日頃私たちは食事を通して栄養を摂取していますが、近年、サプリメントなどの栄養補助食品も広く利用されています。また、中医学をベースにした薬膳も注目されている一つです。

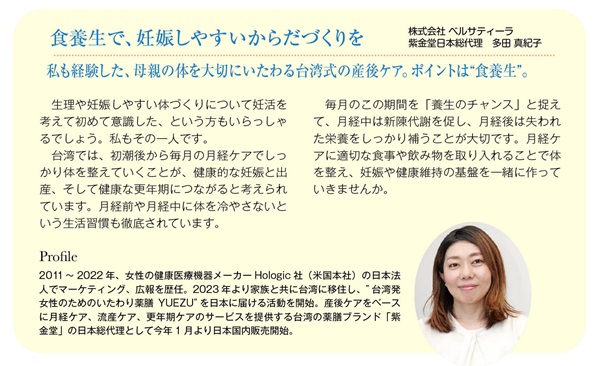

今回は、台湾に本社を置く紫金堂(2005年創業、世界31カ国に産後ケアを目的とした天然素材で安心な薬膳食&薬膳飲料を提供)の、日本での販売事業代表の多田真紀子さんが産婦人科医師の小川先生を訪ね、女性の健康、産後のケア、栄養についてインタビューを行いました。

小川先生の在籍する藤田医科大学東京先端医療研究センターがあるのは、東京国際空港(羽田空港)に近接した複合施設内で、羽田地域の再開発で注目されているエリアです。

取材当日は、春を目前に、外は強い風が吹くも雲一つない快晴。研究センター応接室からは、突き抜ける青空と滑走路傍に待機している旅客機が程よい距離感で臨め、お二人の会話が弾みます。

妊娠前の体づくりと、女性の一生を通じたケアについて紹介

多田さん

私自身、妊活から不育症治療、台湾式の産後ケアの経験を経て、台湾では女性の健康のために初潮後~妊娠、出産、更年期、流産も含めて、生涯を通じた「養生」が重視されていることに衝撃を受けました。

小川先生は治療中の患者さんを診ていて、妊娠するための日々の体のケアについて何か感じられていることはありますか?

小川先生

最近話題になっているプレコンセプションケアが重要と考えています。プレコンセプションケアとは〝プレ(~の前の)〟+〝コンセプション(妊娠・受胎)〟の略で、将来の妊娠に備えて、生活習慣や自身の健康について見直しましょうという考え方です。妊娠前の体づくりは、将来の妊娠できる体、健康な赤ちゃんを産むための大切な要素になりますからね。

しかし、数年前に行われた「現代日本における子どもを持つことに関する世論調査」では無月経や月経困難が不妊の原因となることを約半数の方がご存知なかったという報告もあります。

そして、20代女性の約20%がシンデレラ体重やモデル体重と言われるような「やせ」にあたり、それが不妊の原因となることは知られていません。

ここには、これから妊娠するために何が必要なのか、ということがまだまだ啓蒙できていない日本の背景があると思います。

多田さん

日本の不妊治療の成績と、女性の生涯を通じた体のケア「養生」との関連性について、小川先生のお考えをお聞かせください。

小川先生

藤田医科大学東京が開業し、インバウンドの患者さんの診療を始めて、日本と米国の大きな違いに気が付きました。

日本ではタイミング療法、人工授精でうまくいかないとすぐ体外受精にステップアップをする方が多い印象を受けます。

それに対し、米国ではそういった場合、食事・生活習慣など30項目にもわたる要素を見直し、3カ月実践してから採卵されています。

これまでの不妊治療は生殖〝補助〟医療という名前の通り、例えば精子が悪い方には顕微授精をして受精できるよう「補う」治療が主でしたが、これからは卵子、精子の質自体の改善に取り組む時期に来ていると考えています。

世界の中で日本の不妊治療の成績は決して良くありません。それは患者さんの年齢が高いなどさまざまな要因もありますが、本質的な体のケア「養生」をあまり重要視してこなかったことも背景にあるのではないかと思います。

例えば、葉酸は全ての妊娠前の女性が摂るべきサプリメントだと言われています。

その理由は、赤ちゃんの神経閉鎖障害、いわゆる二分脊椎などの予防になるからというのはよく知られています。しかし実はそれだけではありません。米国では1998年から食品に葉酸を添加することが義務づけられたのですが、ちょうど同じ時期から脳卒中の割合が低下したという調査結果が出ています。

葉酸を飲むことで血管障害のリスク因子であるホモシステインが下がることがわかっていますが、ホモシステインの値が高いと脳梗塞や心筋梗塞の割合が3~4倍に増えるとも言われています。

米国では、葉酸摂取が義務付けられたことで、二次的な効果として脳卒中の割合が低下しました。

そして、最近ではホモシステインと胎盤関連産科合併症※が相関するという報告も出てきています。

葉酸を摂ることは赤ちゃんの二分脊椎予防、胎盤関連疾患の予防、産後は自分のための脳血管障害の予防という、生涯にわたって女性の健康と関係しているのです。

産後ケアは次の妊娠、さらに更年期まで健康で元気に過ごせるかどうかのカギ

多田さん

台湾では産後ケアを受けない人はいません。中医学に基づく「特別なケアが必要な3つの期間」には初潮後、産後、更年期があり、なかでも「産後」は特に大事というのが常識です。

しかし日本では産後のお母さん自身の回復についてあまり注目されていません。子どもに注目は行くけれど、お母さんのケアがどれだけ大事かは、あまり理解されていないのではないでしょうか?

小川先生

日本も昔、産後ケアという概念こそありませんでしたが、〝産後の肥立ち〟という言葉がありました。

私の母親くらいの時代には、産後は安静にして体を休めることが重要とされ、「水には触るな」(家事はするな)と言われるほどでした。

ところが現在は里帰り出産が減り、核家族化も進んでおり、母親もまだ現役で働いている時代となり、母親から子どもにそういった産後の肥立ちに関する教育がなされなくなりました。

同時に、米国からの習慣も流入して、産後の入院期間も短縮されている傾向にあります。

多田さん

小川先生は、母体の回復の重要性について、婦人科医の立場からどう考えられますか?

小川先生

妊娠は病気じゃないとよく言われますが、病気以上に大きなイベントです。体にとっては交通事故にあったくらいの負荷がかかります。骨折したら、骨が繋がるまで安静にして、そのあとしっかりリハビリをする、そうしないと後遺症が残りますよね。産後も同様で、食事や休養はとても大切なのです。

加えて、体だけではなく精神面でのケアも大切です。近年、産後うつになる方が非常に増えています。周りに頼れる人(母親)がおらず、育児は全てがはじめてのことで、誰しもが戸惑います。

特に不妊治療をして苦労されて授かった方は思いが特別で、神経質になりすぎて、鬱にまでなる方も少なくありません。

そういったことを考えると、今まさに産後ケアが非常に重要になっているのです。

そして、産後ケアは次の妊娠に向けた体づくりのためにも非常に大切です。

多田さん

産後ケアでしっかり体を回復させることで体も安定しますよね。さらに、更年期まで元気に過ごせるかどうかにも関わってきます。

妊活へ薬膳を取り入れてみる

小川先生

妊活も産後ケアも、どちらも必要なことで、そのために体を整えることはとても大切です。

特に食事は、妊活にも産後にも非常に大切だと考えます。

最近の研究では朝ごはんをしっかり食べている人の方が、妊娠率は高いという報告があります。朝ごはんを食べることで体内時計がしっかりと構築されるのだと思います。

産後も当然、授乳で栄養をとられる分、しっかりとした栄養を摂ることが必要です。

薬膳の考え方も大切です。産後はもちろん、妊活でも、体の回復や血流を良くするために、なつめや赤黒食物(赤身のお肉や黒豆、椎茸など)のような体を温めると言われている食物を摂られた方が良いと思います。

実は食事について心配している不妊患者は多く、私のクリニックでは積極的にそういった食事の摂取も勧めています。

多田さん

薬膳の考え方は「薬食同源」といい、食物も薬も源は同じで、食べ物を正しく選ぶことで健康を保つことができるという考えのことを表します。

食べ物にはそれぞれ特性があり、体を温める性質のもの、冷やすもの、収縮させるもの、弛緩させるものなどさまざまです。女性は月経で毎月エネルギーと血を失っていることによる不調が現れやすく、毎日の食べるものや飲むものに薬膳の考え方を取り入れるとよいと思います。ぬくぬく茶や紅なつめ茶のような、女性の養生のために作られた濃厚な薬膳で、体を温め、しっかり「補う」ことが大事だと思っています。

皆さんにお伝えしたいこと

メッセージ

小川先生

不妊治療は妊娠がゴールではなく、母児ともに安全に出産し、産後も健やかに過ごせることが大切です。そのためには女性が一生を通して、自分の体と向き合うことが大切です。忙しい毎日のなかで、妊娠を考え始めた時、あるいは出産直後がそういったことを考える非常に良い機会となると思います。

日本では産後ケアの概念はあっても、そこにお金をかけてまで受けようとする方はまだまだ少ないのが現状です。産後の奥様へのプレゼントとして、ぜひご主人からも積極的に勧めてもらえるようにしていきたいですね。

藤田医科大学 羽田クリニック リプロダクションセンター 小川 誠司 先生

経歴

- 2004年

- 名古屋市立大学医学部卒業

- 2011年

- 慶應義塾大学医学部産婦人科学教室助教

- 2018年

- 医療法人財団荻窪病院産婦人科医師

- 2019年

- 医長那須赤十字病院産婦人科第2副部長

- 2020年

- 医療法人翔仁会仙台ARTクリニック医長

- 2021年

- 医療法人翔仁会仙台ARTクリニック副院長

- 2023年

- 藤田医科大学東京先端医療研究センター講師

- 2024年

- 藤田医科大学東京先端医療研究センター准教授

資格

日本産科婦人科学会専門医·指導医

日本生殖医学会専門医

日本女性ヘルスケア専門医