公開日

不妊治療から出産まで、一人ひとりに寄り添う医療

足立病院の取り組みとPRP療法への期待

【足立病院生殖医療センター センター長 中山 貴弘 先生】

120年以上続く、国内でも由緒ある産婦人科として地域に貢献してきた足立病院。

その歴史の中で、不妊治療から出産、育児まで一貫した医療を提供し、多くの家族の希望を支えてきました。近年ではPRP療法を導入し、妊娠を目指す方々に向けた新たな選択肢の一つとして活用されています。地域の信頼を大切にしながら、一人ひとりに寄り添う医療を追求し続けています。

足立病院の歴史と理念

足立病院は、明治時代に開院し120年以上の歴史をもつ由緒ある病院です。明治、大正、昭和、平成、そして令和と時代は移り変わりましたが、いつの時代も多くの人に親しまれ、代々にわたってお産や婦人科の診療を受けるご家族を支えてきました。創立当時はまだ妊産婦の死亡率が高い時代であったことから、母子保健の改善と向上のため、政府が後押しする形で全国に3つの民間病院が設立されました。その1つが京都の足立病院です(他は東京の愛育病院、熊本の福田病院)。

足立病院は創立当初より日本の母子保健と周産期医療に貢献する使命を帯びていると言っても過言ではありません。

こうした設立経緯もあって、不妊治療から妊娠・出産、そして育児へつながる医療を中心に、女性の一生を総合的にサポートする病院として、今日まで尽力してきました。

産科と生殖医療の発展

足立病院は産科を中心に発展してきましたが、時代の流れとともに生殖医療や小児科、NICU(新生児集中治療室)の必要性が増し、それに応じて病院の規模も拡大してきました。この生殖医療センターは、妊娠し出産していくご家族がいる一方で、なかなか赤ちゃんが授からず辛い思いをしている女性やご家族のために、2003年に設立されました。

長年にわたり産婦人科医療を提供する中で、赤ちゃんがなかなか授からない女性はどの時代にもいらっしゃいました。そうした方々のために、従来の婦人科診療の枠組みではなく、専門的に生殖医療を提供することが、女性の一生を総合的にサポートするために必要であると考えたからです。不妊治療から妊娠、出産、育児まで一貫した医療を提供できる点が私たちの強みです。

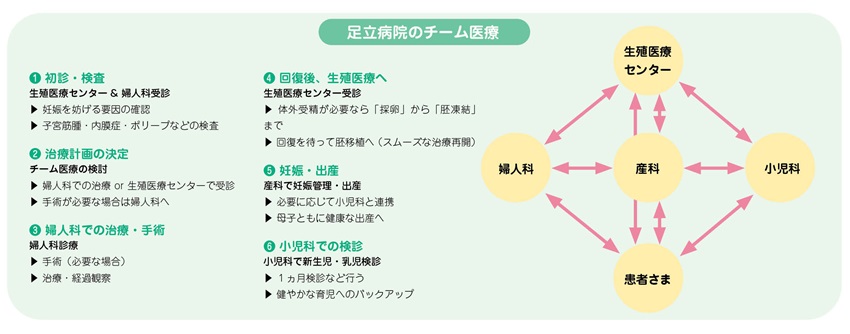

足立病院のチーム医療

生殖医療の段階から患者さまの妊娠・出産を見据えた医療を提供するためには、適切な方法であるかをチームで検討することも大切です。

たとえば、子宮筋腫や子宮内膜症、子宮内膜ポリープなど、妊娠を妨げたり、妊娠中の健康リスクとなったりする疾患は、妊娠にトライする前に治療することが重要です。しかし、妊娠のしやすさは年齢とともに低下するため、手術を何カ月も先延ばしにすることは患者さまにとって不利益となります。そのため、必要があれば速やかに婦人科を受診し、治療や手術の計画を立て、その後、生殖医療センターで不妊治療を進めていきます。

このように、手術が必要な患者さまへの対応も院内でできるため、適切なタイミングで治療を受けていただくことができます。

また、体外受精が適応となる患者さまの場合は、手術前に採卵を行い、その後、子宮筋腫や子宮内膜症などの手術を受けることで、安心して回復に専念することができます。こうすることで、手術や手術後の回復にかかる時間的なロスや精神的負担を軽減し、胚移植からスムーズに治療を再開できます。

さらに、婦人科手術においても、患者さまの妊娠の可能性を考慮した治療方針を採用し、できる限り妊娠機能を温存する方法を取り入れています。「とにかく摘出する」「すべて切除する」といった方針ではなく、患者さまの妊娠・出産、そしてその後の人生までを視野に入れた手術を行っています。

不妊治療の「その先」を考える

不妊治療をしていると、「妊娠すること」がゴールのように思えてしまうこともあります。でも、本当のゴールは、その先の「元気な赤ちゃんを産み、育てること」だと考えています。

足立病院は、「不妊治療のその先」も見据え、不妊治療で授かった赤ちゃんを、そのまま産科で迎え、小児科まで一貫してサポートできる体制が整っています。

また、不妊治療を受けた患者さまがそのまま足立病院で出産するケースが多いのも特徴です。医師も20名以上が在籍し、生殖医療の段階から患者さまの妊娠・出産を見据えた診療を行い、それが小児科へとつながることで、安心して出産・育児へつなげる環境を整えています。

実際に、不妊治療を受けた患者さまは、妊娠経過に不安を感じることも少なくありません。しかし、同じ病院で出産し、小児科で赤ちゃんを診てもらえることは、大きな安心感につながっていると聞いています。

以前は、私も分娩に立ち会い、当直もしていました。胚移植をした患者さまの帝王切開手術をしたことも何度もありました。そのたびに、「あんなに小さかった胚が、こんなに大きくなって。無事に生まれてきてくれてありがとう」と思ったものです。

生殖医療から出産まで立ち会えたことは、産婦人科医冥利に尽きますし、妊娠のその先を考えて医療を提供することの大切さを積み重ねての今日だと思っています。

不妊治療から妊娠へ

不妊治療を必要とする患者さまは、年々増加しています。2022年から保険が適用されるようになり、若い世代での受診率と比較的高年齢の受診率が増加しています。医療費の負担が軽減されたことで、不妊治療へのハードルが下がり、体外受精への認知度や理解度が上がったように思います。

これらのうち、多くのカップルは妊娠していきますが、なかには妊娠が難しいカップルもおられます。その状況は、保険適用以前も、以後も大きな変化はありません。

それには大きく、卵巣の問題と子宮の問題に分けることができます。

妊娠が難しい

① 卵巣の問題

卵巣の問題は、卵巣の機能低下から卵胞が発育してこないケースです。

卵胞が発育しなければ、卵子を採取することができません。平均閉経年齢は約50歳ですが、それよりも前に30代や40代前半で閉経を迎えてしまいそうになることを早発卵巣不全(早発閉経)といいます。

AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査をすると、極めて低い値がでますし、月経初期のFSH(卵胞刺激ホルモン)が高い値を示すこと、胞状卵胞が確認できない、またはしづらいことなどでわかります。

月経周期によっては、卵胞が発育してくることもあるので、毎周期丁寧に診察することで妊娠に至るケースもあります。

しかし、比較的年齢の高い患者さまの場合は、卵巣機能に加えて、卵子の質の低下もあり、卵子が採取できても、妊娠が難しいことも少なくありません。

② 子宮の問題

子宮の問題は、着床環境が整っていないことがあげられます。

良好胚を複数回移植しても着床しない場合は、先進医療の検査や治療をおすすめしています。

たとえば、着床の窓の時期を調べる検査(ERA検査)や子宮環境を調べる検査(EMMA、ALICE検査)などがあります。胚が着床しやすい時期(着床の窓)には、ズレのある人がいます。この場合、良好胚を移植しても、内膜が胚を受け入れられないため着床が難しくなりますが、検査で適切な着床時期を調べ、それに合わせて移植することで妊娠するケースも多くあります。

子宮環境については、子宮内フローラが適切でなかったり、慢性子宮内膜炎などがあったりすると着床が難しくなります。そのため、検査で問題があった場合は、フローラを適切な環境にするためのサプリメントや慢性子宮内膜炎を治療する抗生物質などで改善し、胚移植をして妊娠を目指します。

良好胚を移植しても、なかなか妊娠が難しかったカップルの多くが、これらの検査や治療後の胚移植で妊娠に至っています。

しかし、それでも妊娠が難しいカップルがおられます。

PRP療法への期待

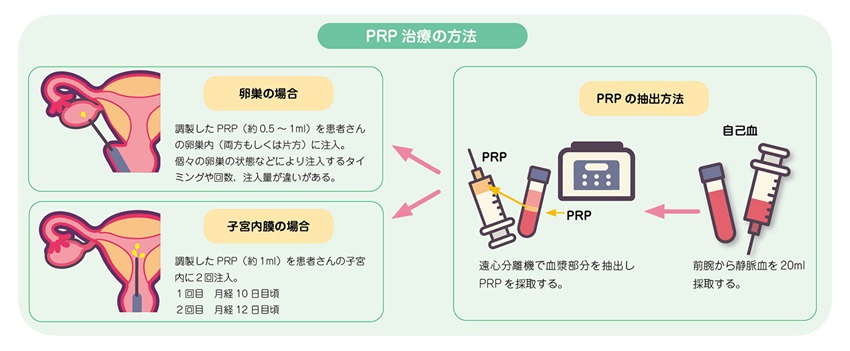

最近、注目されているのが「PRP療法」です。この方法は、自分の血液から抽出されたPRPを卵巣や子宮へ注入することで機能改善が期待できます。

卵巣については、卵巣機能の改善によって発育卵胞数の増加、卵子の質の向上などが期待できます。とくに卵巣機能が低下した患者さまにおいては、PRP療法によりAMH値が改善するケースがありました。 着床環境については、子宮内膜の機能改善によって子宮内膜を厚くする、または着床環境が改善され、着床、妊娠成立が期待できます。

PRP療法の効果は、歯科や整形外科、美容医療などの分野でも謳われていて、不妊治療にも応用されています。とはいえ、すべてが解明されているわけではなく、どのような人にどの程度の効果があるのか、今まさに研究が進められています。

PRPの作用機序や適応がわかってくれば、患者さまはもっと安心して受けられる治療になりますし、私たちも、効果が期待できる治療法として提供することができます。そのためには、エビデンスをしっかり積み重ねることです。これには、基礎研究も重要になってくるでしょう。

現在のところ、保険が適用されない治療のため費用も高額になります。もう少し費用が抑えられれば、患者さまも受けやすくなるでしょう。

患者さまを支えること

当院では43歳以上で保険診療が終了された方も多数通院されておられ、この中で年間50名程度が妊娠されています。このような妊娠ポテンシャルのある方々が、経済的な理由で治療を断念されるのは誠に残念なことで、なんとしても治療継続していただきたいと考えております。

保険診療の回数制限や年齢制限を超えた場合でも、自由診療での体外受精が受けやすいように医療費の負担をできるだけ軽くし、治療を継続しやすいシステムを作り、希望を持って治療を続けられる環境を整えています。

高年齢の体外受精では「やれることを全部試してみる」ことも大事だと思います。ただ、一人ひとりの患者さまにとっての「やれること」が何なのか、しっかり見極めるのが私たち医師の役目です。

必要な治療があれば、すぐに治療を開始できるように。

婦人科との連携が必要な治療は、チームで考えるように。

それらがうまくいかないと、患者さまは、無駄な時間と無駄な医療費を使うことになってしまいますから、効率よく治療することが大切です。そして、患者さまとは十分な時間を取ることが大切だと思っています。診察時には、たくさんお話をすることで、その患者さまにとっての最善が見つかると考えています。

足立病院生殖医療センター

センター長 中山 貴弘 先生

経歴

京都大学医学部産婦人科講師(生殖内分泌学)

医学部附属病院産科病棟医長

同生殖補助医療チーム主任

財団法人今井会足立病院不妊治療センター長(副院長)

同生殖医療センター長

資格

日本生殖医学会 認定生殖医療専門医

日本産科婦人科学会 認定産婦人科専門医

母体保護法指定医