公開日

流産をいかに避けて妊娠・出産まで至らせるか。今、杉山産婦人科ではその方法開発に努めています。

【杉山産婦人科 新宿 髙見澤聡先生】

不妊治療では、卵巣や子宮にPRP療法が使われることがあります。実はこの療法、先進医療として保険診療と並行して行われることが期待されていますが、今のところ自由診療で行われています。したがって、保険診療での不妊治療中の方には施行できません。そのため、希望があっても治療の適応者がいても、断念するケースが生じてしまいます。

この状況を残念がっている医師の一人に、杉山産婦人科の高見澤先生がいます。先生はすでに多くの子宮PRP療法を手がけ、確実に成績を残しています。実際にPRP療法がもたらす効果や結果についても伺いながら、その胸の内などをお聞きしました。

不妊治療におけるPRP療法の目的

私たちが生殖医療で行なっているPRP療法には、子宮に対して行う子宮PRP療法と、卵巣に対して行う卵巣PRP療法があります。

簡単に言えば、自分の血液に含まれる成長因子を使って、調子の悪い子宮や卵巣の働きを本来持っている元気な状態に戻し、妊娠力を取り戻してあげる治療のことです。

現在、杉山産婦人科では子宮に対して行うPRP療法を行っています。

適用対象となるのは子宮内膜の菲薄症例と言って、子宮内膜が厚くならずに薄い状態の方です。

一般的に着床と妊娠に必要な子宮内膜は7mm以上と言われていますが、胚移植時にどうしても7mmに達することができず移植に至らないケースが生じてしまうことがあります。そのような方を対象に、まずは子宮内膜の厚みを取り戻すために行います。それ以外にも、反復不成功と言って良好胚を2回3回4回と移植してもなかなか着床しない、妊娠しない方が対象となります。

いわゆる着床不全の方に行う治療としてこのPRP療法を提供しています。

なぜ子宮内膜が厚くならないのか、その原因はいろいろありますが、調べてみると7割以上の方が過去に子宮内操作を行っています。例えば流産をして掻爬したとか、内膜ポリープの手術をしたなど、子宮内の手術操作を経験している方が多くいらっしゃいます。

どうもそのような方は内膜が薄くなりやすい、厚みが得られないという印象を持っています。

自分の血液を使うことで安全面でも安心、遺伝子レベルでの着床改善へ

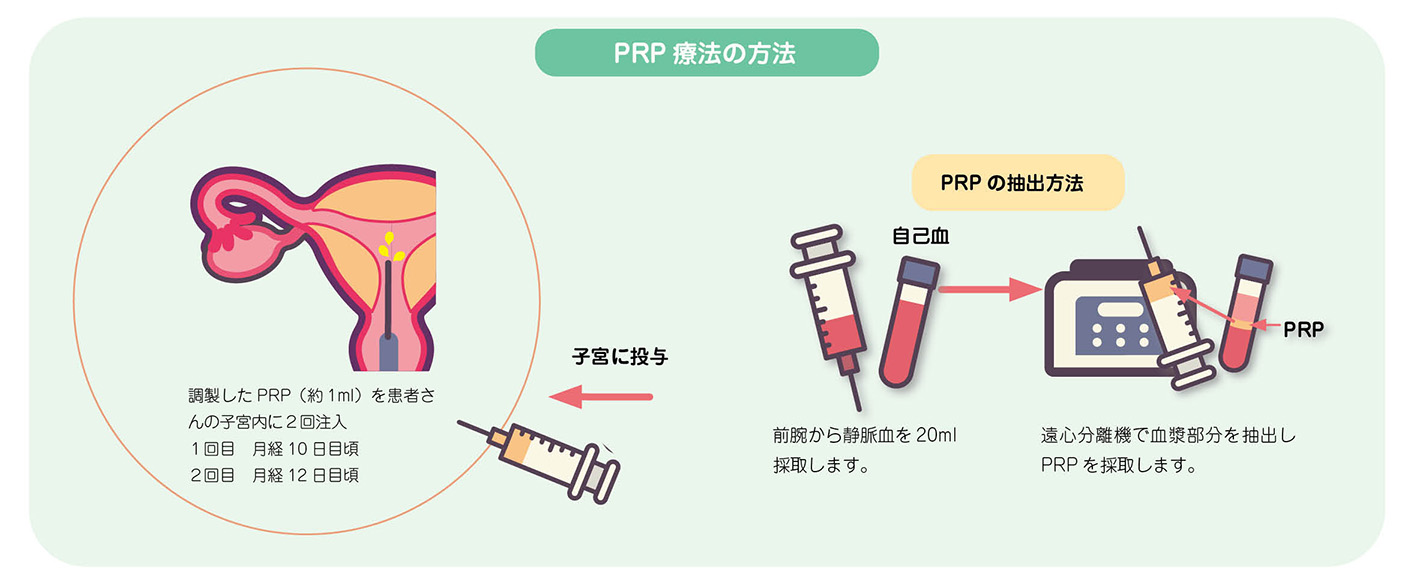

PRPというのは、プレート・リッチ・プラズマ(多血小板血漿)の略語です。多血小板ということで、本人の血小板を濃縮して集めますが、血小板そのものを使うのではなく、血小板の中に含まれている様々な成長因子を抽出して使用します。

この血小板の中の成長因子は、血管新生や組織の修復・再生を促すことで創傷治癒促進の効果があります。つまり傷の治りを良くする働きがあるのですが、それは本来人間が持つ自然の治癒力です。それを応用して高めることで、子宮内膜が再生され、薄い内膜が厚くなる効果があるということで始まりました。

私たちは過去の報告や自施設での診療データから、基準として着床に必要な子宮内膜の厚さを7mm以上としています。また、良好胚を2回以上移植しても妊娠に至らなかった症例を反復不成功としています。2019年~2023年12月までに、他院からのご依頼でPRPのみ行った患者さんを含め、77症例115周期の融解胚移植で子宮PRP療法を行っています。そのうち妊娠経過が判っている子宮内膜菲薄例44症例72周期および反復不成功例18症例20周期で検討しました。

子宮内膜菲薄例では、PRP療法を施行しても移植時の子宮内膜が7mmに達しなかった症例が39%ありましたが、その方にも妊娠例はあり、7mm未満の方の35%は妊娠され、7mm以上となった方の妊娠率33%と同等でした。

一方、子宮内膜の菲薄がない反復不成功の方でのPRP療法後の妊娠率は25%でした。

これらから、もちろん内膜が厚くなれば着床もしやすくなるのですが、PRP療法には内膜を厚くするだけではなく、着床に関わる条件を改善する何らかの効果や作用があると考えられます。

それについては、丸の内院の黒田院長が、世界で初めてその機序となる遺伝子レベルの変化を調べて報告しています。

PRPを投与することによって子宮内膜上で内膜の肥厚と着床に関わる多数の遺伝子が発現することが確認されました。正確な機序は未だ不明ですが、そこで発動された様々な遺伝子が内膜を厚くするだけでなく、遺伝子レベルで着床環境も改善してくれるようです。

実績を通しての手応え

これまで移植あたり3割強の妊娠と症例あたり4割弱の妊娠が得られています。10人にこの治療を行うと最終的に4人が妊娠しています。

PRP療法は、1回だけでなく2回行う方もいますから、症例あたりの妊娠率は移植回数あたりよりも増えるわけです。

100%ではないのですが、それまで何度も移植しても妊娠しなかった人が妊娠しています。PRP療法の効果・手応えを強く感じています。

全ての患者さんに必要なわけではありませんが、必要とする方には必要な治療です。実際にPRP療法が必要な方は、全体の5%から10%ぐらいと考えます。

治療自体は再生医療の扱いとなり、自費での自由診療のため費用も高くなります。

しかし高額なこと以上に、制度上の制約から保険診療下ではPRP療法はできないことに問題があります。

保険診療中の方でPRP療法の適応があり希望されても、現状ではできないため諦めている方が少なくありません。

将来、保険化され多くの患者さんがリーズナブルに治療が受けられるようになることが望ましいですが、まだまだ時間が年単位でかかりそうです。

現在もすぐに対応できる方法として、保険診療下において自費でも併用可能な先進医療としての認可を切望しています。

当院でのPRP療法の費用は、基本2回投与で20万円(税抜き)で、1回投与でも効果は期待でき15万円(税抜き)で行っています。自由診療のため、施設間で違いはあるでしょうが、私たちは「産婦人科PRP研究会」に所属しており、そこでの統一料金に準じています。

産婦人科PRP研究会

本会は2019年に山王病院名誉病院長の堤治先生を代表世話人として、PRP療法の普及と手技の共通化を目的に設立されました。現在46施設が登録しており、同じ基準・同じ方法で実施し、データの収集・解析も行っており多施設共同研究としての論文も発表しています。

PRP療法は、日本では再生医療等安全確保法に規定される再生医療で、世界的にも再生医療として認知されていて数多くの論文が出ています。他にフリーズドライによる再生医療扱いでないものがあり、法律に規定されず手続きも簡単なため、これを行っている施設が日本には多くあります。世界的には一般的ではなく、治療成績や効果を示すデータやまとまった論文はまだないようです。

世界各国から、また産婦人科PRP研究会からも、今後も論文等のPRPの治療効果を示す知見が出ることで、一日でも早く先進医療に採用されて保険診療下での施行ができることを期待したいです。

印象に残っている症例

今まで妊娠が難しいとされていた症例の一つひとつに結果が出ること自体が印象に残ります。

当初は、PRP療法後に子宮内膜が厚くならないときは移植をキャンセルしていましたが、高価な治療でもあり内膜が薄いまま移植を行ったところ妊娠が成立し、内膜が厚くならなくても効果があることを確認できたことが一番です。

また、子宮内膜が厚くなる人も厚くならない人も妊娠率に差がなかったことも印象的です。

妊娠した方のなかには、移植時の内膜が5mm台の方もいましたが、5mm未満での妊娠はありませんでした。現在は内膜が薄い症例でも5mm以上あれば移植を行うことにしています。

反復不成功例の人に関しては、全員が子宮内膜7mm以上でした。内膜の薄さではなく他の何らかの原因で着床、妊娠に至っていません。

PRP療法は魔法の治療でもなく、行えば皆が妊娠するというわけではありません。反復不成功例でのPRP療法の実施に際しては、その前に他の着床不全の原因検索と治療を行った後の適応・実施としています。

それから、大事なのはやはり移植胚の質です。

形態的に良好胚であることが前提ですが、染色体異常がないことも重要です。必要なら着床前検査(PGTーA)を施行し、正常核型の胚でのPRP療法の実施と移植が有効です。

反復不成功の人でのPRP療法の臨床妊娠率は、前述のように25%と高くはないのですが、流産例はありませんでした。

一方、内膜菲薄例のPRP療法による妊娠後の流産は、移植時内膜が7mm以上で23%、7mm未満で44%と、有意差はありませんが内膜が薄い症例では流産がやや多いかも?という印象です。

「くっつくけれども維持できない」。

PRPは着床には有効ですが、その後の妊娠の維持には効果がないのかもしれません。内膜が薄い方には、着床後の妊娠維持に他の工夫が必要かもしれません。

今、杉山産婦人科ではそのようなことにも注目しながらデータを集め、さらに研究も進めています。内膜の薄い人の流産を避け、安心できる妊娠に結びつけられる方法は何かないのか、直近の課題としています。

先進医療として認めてもらうために、今後必要なこと

先進医療として認められるためには、PRP療法が有効であるとするエビデンスが必要です。

相応の数の症例と信頼性の高いデータが求められます。

また、PRP療法が診療ガイドラインに載っていることも重要です。

現在は日本生殖医学会の生殖医療ガイドラインに未収載であり、収載の条件を満たすエビデンス、データも不足しています。

厚労省からは治験によるデータ収集を求められていますが、現実的にはとても困難であります。

PRP療法は世界中で施行されており、毎年多くの論文、報告が出ています。近年は、メタアナリシスやシステマティックレビューの報告も多くなってきており、日本だけでなく世界での動向から、エビデンスを構築できたらと考えています。

今までPRPに携わってきて思うこと、保険の功罪?

PRP療法の適応のある患者さんは少なくなく、実際にやってみたいと希望される方も多いです。

私たちもそのような方々に是非、実施していきたいのですが、現状では保険診療の制約のため「できない」状態です。

患者さんにメリットがあるはずの保険制度ですが、それがある意味での功罪となっていることは辛いです。

ニーズがあるわけですから、できれば患者さんの目線に立って先進医療として認めてもらえるよう前向きに検討していただきたいと思うばかりです。

保険と一緒にできるのであれば、それが先進医療でも他の何か特例でもなんでもいいと思っています。これは日本の全ての不妊治療施設が切望していることと考えます。

杉山産婦人科 新宿 髙見澤聡 副院長

専門医

医学博士

日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医

日本生殖医学会認定生殖医療専門医

経歴

自治医科大学卒